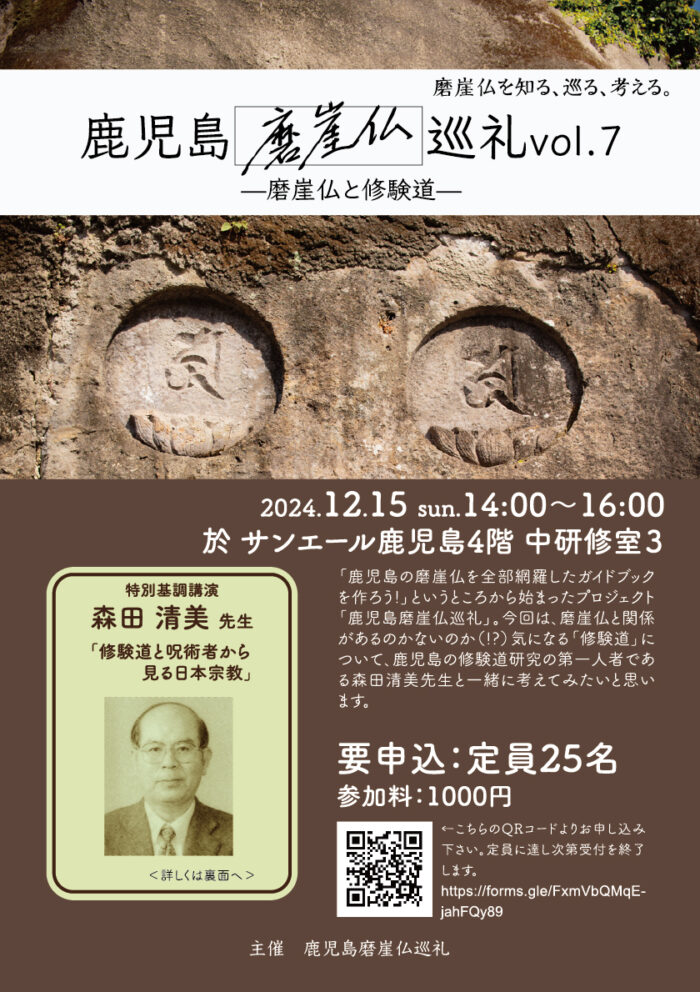

12月15日(日)、「鹿児島磨崖仏巡礼vol.7—磨崖仏と修験道」を開催しました。これまでこのイベントは名山町のレトロフトで開催してきましたが、レトロフトの空きがなかったのでサンエール鹿児島の研修室での開催でした。

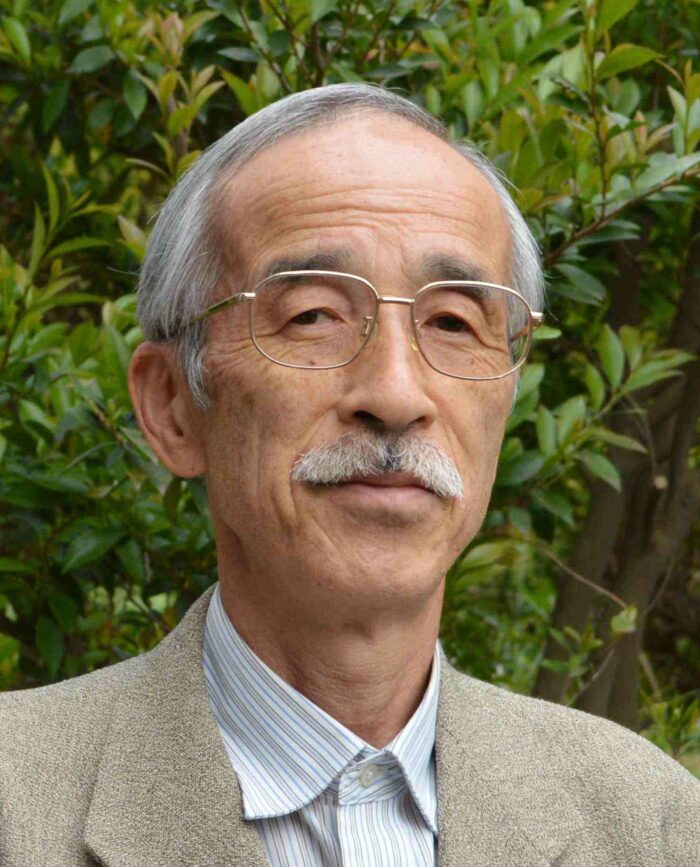

今回、特別基調講演を務めてくださったのは森田清美先生。森田先生が著した、かごしま文庫『さつま山伏』(春苑堂出版)は、鹿児島の修験道について初めて全貌を描いた名著です。

これまで、磨崖仏と修験道は深い関係があるんじゃないのかという気がしていたのですが、そのことに向き合う機会がありませんでした。そこで森田先生から修験道のことを学んで考えてみたいというのが今回の主旨でした。

さて、森田先生は『さつま山伏』を書いた頃のことから話してくださいました。これは春苑堂出版の企画でコンペティションがあり、数名が手を挙げたそうです。その中には大学教授もいたらしいのですが、見事、森田先生が選ばれます。

完成した『さつま山伏』は、大学の先生からは「つっこみが足りない」というような批判もあったものの、「それなりに売れました」とのこと。

森田先生は、黎明館の設立準備室(鹿児島県明治百年記念館建設調査室)にも8年在籍したそうです。そんなお仕事もしていたとは初めて知りました。はっきりとは言ってませんでしたが、森田先生は教員としてはいわゆる「出世コース」にいたみたいです。でもいろんなところで研修を受けたりしているうちに体調を崩します。

ところが、「本を書いたら元気になった!」のだとか。

そして黎明館の設立準備室の後に、あえて「荒れた高校行きたい」といって配属されたのが串木野高校。当時は生徒が教師に暴力をふるい、教師も生徒を暴力で指導するような状態だったのですが、森田先生は決して暴力は使わず、生徒と向き合ってじっくり話すことを選びました。すると次第に教室が落ち着き、生徒の態度が変わってきたそうです。その時、「教育ってこんなに面白い仕事なんだ」と感じたということでした。

そんな串木野高校時代に研究したことをまとめたのが、南日本出版文化賞を受賞した『ダンナドン信仰』。隠れ念仏と修験の関わりについて考究した本です。

こんな感じで、森田先生は前置きとしてご自分の人生や研究について語ってくださいました。修験道と直接の関係はないながら面白かったです。在野的な立場で研究をしていくというのは、研究と人生が交わっていかざるをえませんし、それが面白いところですよね。

本題に入って、森田先生は大学の授業で使っている講義資料に基づいてご講演くださいました(森田先生は志學館大学で非常勤講師をされています)。よってその要約は難しいので、大筋だけ簡略にまとめます。

日本人にとって「山は魂の居場所」とされ、人の魂は山からきて山へ帰っていくという思想があります。修験道の根本にはこの感覚があるのではないか。また、山は水分(みくまり:水の分配)をつかさどる神であり、自然への畏怖の大きな対象でありました。

修験道は、役小角(えんのおづぬ)という伝説的な行者に仮託されて平安時代後期に生まれます。修験道は、山で修行をし、験力(げんりき)という不思議なパワーを得る宗教です。山は曼荼羅に見立てられて、修験者はそのパワーをもらいます。

ちょっと非科学的にも見えますが、「呪術者とか占い師っていうのは、人が生きるか死ぬかっていう時に頼る場合は、それが大きな助けになる場合もある」と森田先生はおっしゃいます。

また、仏教の修行では欲望を離れるということが大事ですが、修験道の場合は「欲望を肯定する」と森田先生。欲望を肯定して、それを自然の力で昇華させるのが修験道だと。しかし修験者の中には、他人の苦しみを自らが引き受ける(代受苦)という人もいて、そういう人たちはしばしば捨身行(しゃしんぎょう)を行いました。「火定(かじょう)」という焼身自殺や「入定(にゅうじょう)」という生き埋めでミイラになる行などです。鹿児島でもそういう事例はあるそうですが、鹿児島の場合は湿気が高いのでミイラは残っていません。

なお、江戸幕府は修験道を「修験道法度」によって規制し、天台宗の聖護院(本山派)と真言宗の醍醐寺三宝院(当山派)の権威を公認して、修験者はいずれかの宗派に属させました。よって、わずかの地方修験を除き、修験者はこのどちらかの系統に位置づけられます。

鹿児島では、大崎にあった飯隈山飯福寺照倍院が本山派。ここが「年行事(ねんぎょうじ)」といい、壱岐・対馬・薩・隅・日をまとめる役割だったそうです。また、坂元村にあった般若院は当山派。般若院は「袈裟頭(けさがしら)」といって、ここも修験者のとりまとめ寺院でした。

修験道では、実際に霊山で修行するということが大事だったのですが、特に大峰山(奈良県)に何回登攀するかということが修験者の資格や昇進に大きく影響しました(しかも33回とか必要な登攀の回数がかなり多いのです)。ですが、鹿児島から大峰山に何度も登攀するって難しいですよね。どうしていたのかと思ったら、「実際には一回しか登っていないくても、お金を払って資格を買ったりしていた」そうです。なるほど。

ところで、大峰山ではある場所より先が「女人禁制」になっていました。また、多くの霊峰にも女人禁制がありました。鹿児島でも霧島山華林寺東光坊錫杖院では女人禁制だった形跡があります。

ところが、高隅山、冠嶽、甫与志岳(肝付町)では明らかに女性が参詣登山しています。森田先生は「鹿児島では女人禁制の伝説はあるが、それを厳格に守っていた確証はない」との考えでした。

なお、鹿児島で修験道といえば、島津氏が戦いの諜報に修験者を利用していたとか、戦の際の重要な決断に神社で引いた鬮(くじ)を使っていたというエピソードもあります。

ここまでが講義で、その後、冠嶽で行われた護摩の様子と、奥駈け(大峰山の修行)の様子をDVDで見せていただきました。特に奥駈けではかなり危険で急峻な箇所を登攀していてびっくりしました。また、護摩の時の読経(真言?)や、奥駈けの際に唱える「懺悔 懺悔 六根清浄(ろっこんしょうじょう)」という言葉が、とても音楽的だったのが心に残りました。修験道は身体性を重んじる宗教ですね。

この講義の後、今度は鹿児島磨崖仏巡礼の私たち二人(窪・川田)が、修験道が関係ありそうな5つの磨崖仏について紹介しました。

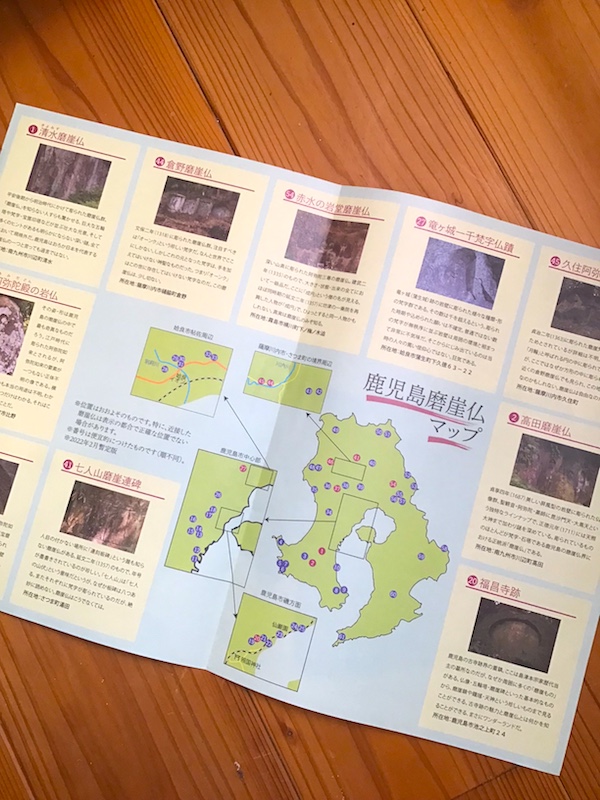

(1)清水磨崖仏「月輪第梵字」 弘長4年(1264)

南九州市川辺町にある、県指定文化財のすばらしい磨崖仏です。

ここは、今は失われた銘文に「彦山住伴侶□□坊敬白…」とあったという記録があります(『河邊名勝誌』)。九州の修験道の中心地である彦山(英彦山)の修験者が、わざわざ川辺まで来てなぜこの立派な梵字を彫ったのか、謎です。

(2)赤水の岩堂磨崖仏 建武2年(1334)

かなり山深いところにある磨崖仏です。はっきりと修験者が作ったということは書いていませんが、寺院ではなく山に製作されていることと、銘文に「成円」という人が作ったとあり、この人は坊津の一乗院を中興させた真言宗の僧侶と同名なので、修験道も関係あるかも? というものです。

(3)七人山磨崖連碑 延文2年(1357)

さつま町湯田にあります。これは銘文では修験道のことは出てきませんが、地元の伝説で「山伏がつくった」とされています。真偽のほどは定かでありません。

(4)桂樹院跡の磨崖梵字 寛永19年(1642)

駐車場のコンクリ吹付の法面に残された磨崖仏です。ここには、「法印権大僧都…、〇岩永壽大姉」の銘文があります。

「権大僧都(ごんのだいそうず)」とは、僧侶のランクのことで、修験者によく見られます。そして、江戸幕府の決まり(寺院諸法度)では僧侶は妻帯が禁じられていたのですが、修験者は妻帯が認められていました。ということは、これは修験者とその妻が作った磨崖梵字であることはほぼ確実と言えます(「大姉(だいし)」は女性の法名)。

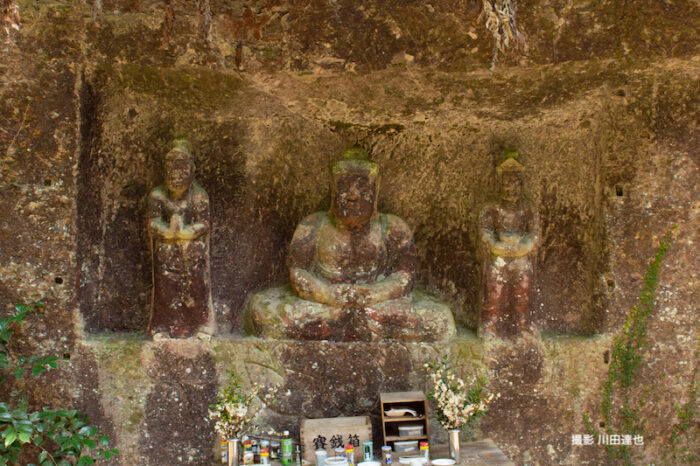

(5)自現坊滝の磨崖仏 正徳4年(1714)

これは喜入の住宅街のすぐ近くの渓谷にある磨崖仏です。今回のイベントのために調査したのでやや詳しく書きます。この磨崖仏には次の銘文がしっかり残っています。

奉造立聖如意輪観世音薩埵

施主中村清右衛門藤原清房

権大僧都自現坊覚光開當瀧 ←

岩洞令住居干時正徳四正月日

奉読誦法花一千部貴賤成佛道

佛作者鹿府住人青木清右衛門

「←」をつけた行が大事なんですが、当日の史料ではここが欠落しておりました! 参加された皆様、申し訳ありません。

この銘文によれば、中村清右衛門という人が如意輪観音を造立し、「権大僧都自現坊覚光」(※当日「覚現」と言ってしまったんですが間違い。訂正します)が、この瀧を開き(←という意味がなんなのかは不明ですが、)正徳4年に岩洞を住居として法華経を1千部読誦して、多くの人が仏道を成就することを祈った、ということです。この「覚光」は修験者と思われます。「権大僧都」+「〇〇坊」は修験者と考えてまず間違いありません。

なお、川田さんによれば、この法華経読誦は「如意輪求聞持法(ぐもんじほう)」という修法に則ったもののようです。

それはともかく、何より注目したいのはこの如意輪観音の完成度の高さです。横に彫られた灯明台からの光までも計算に入れた、秀作中の秀作です。ぜひ見ていただきたいですね。会場でもその素晴らしさにどよめきが起こっていましたよ。

…という紹介をしたところ、このイベントはいつも時間オーバーなのですが、今回も時間切れで終了しました。本当はもうちょっと「磨崖仏と修験道」のかかわりについて考察したかったのですが残念でした(自業自得)。

そこで、当日語り漏らしたことをここで書きます。

鹿児島の磨崖仏は、「そもそも変わり者が作った」というのがこれまでの鹿児島磨崖仏巡礼での認識です。体系的な教義とか思想に基づいているのではなくて、「変わり者のパッション」が磨崖仏の根幹にあります。

なので、磨崖仏と修験道の関係は個別的かつ散発的なものであろうと予想されるのですが、ここで気になるのが(1)で出て来た英彦山や北部九州の事情です。

英彦山には今熊野磨崖仏がありますが、ここに月輪梵字があって、清水摩崖仏との関連が想像されます。

また、大分の国東半島には多くの磨崖仏が造立されています。特に、巨大な不動明王像で有名な熊野磨崖仏(豊後高田市)は、六郷満山(ろくごうまんざん)の峰入り修行の入り口になっており、修験道と密接なかかわりを持っていそうです。ちなみに六郷満山とは、国東半島の中心にある山とその周辺の寺院群の総称で、山岳信仰の聖地の一つです。

というわけで、北部九州では、磨崖仏と修験道がどうやら結びついているらしいのです。とすれば、南部九州でも同様な関係があってもおかしくないのでは?? 特に英彦山の修験者が鹿児島にも出入りしていたとすれば、修験道の磨崖仏文化を伝えることもあったかもしれません。

このことをより考察するには、英彦山や六郷満山など北部九州の修験道・山岳信仰・磨崖仏について勉強する必要がありそうです。磨崖仏と修験道との関係は、もうちょっと深く考察していきたいと思っています。

というわけで、最後は尻切れトンボになってしまいましたが、ご参加ありがとうございました。また折を見て開催したいと思いますのでよろしくお願いします。

※毎度のことですが、当日の写真を撮るのをスッカリ忘れておりました。

【参考】私の読書メモの記事です(やや専門的です)。

『修験道史入門』時枝 務・長谷川 賢二・林 淳 編|書径周游

https://shomotsushuyu.blogspot.com/2024/01/blog-post_5.html

-700x994.jpg)

-700x990.jpg)

レトロフト-700x990.jpg)

-700x993.jpg)