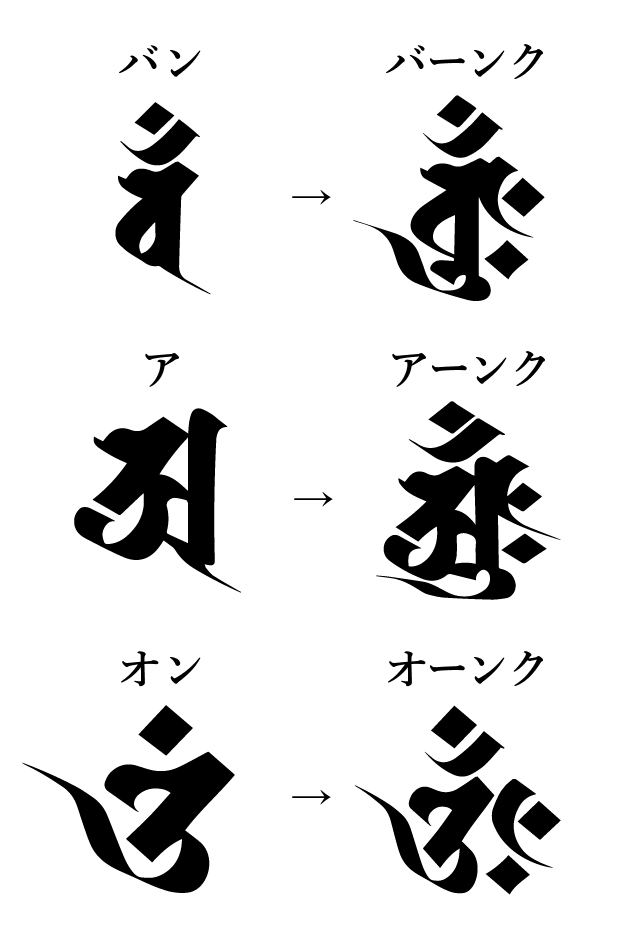

右端にあるのが「オーンク」

右端にあるのが「オーンク」

倉野磨崖仏は鹿児島県薩摩川内市樋脇町倉野字木下にあります。

梵字とは、古代インドで使われていた文字です。正確にはサンスクリット語(梵語)を表記するためのブラーフミー系文字の総称ですが、特にシッダマートリカーと呼ばれる文字を指すことが多いです。

その場合、梵字はシッダマートリカー(シッダン:完成された

マートリカー:字母)の音写で「悉曇(しったん)文字」とも呼ばれます。

梵字は子音と母音を表す記号の組み合わせで出来ており、一字で一つのシラブル(音節)を表します。サンスクリット語では梵字一字は意味のある単語ではありませんが、ある種の梵字は特定の仏に対応させられており、そのような梵字を「種子(しゅじ)」または「種字」と言います(ただし種子と仏との対応は一対一ではありません)。

例えば、大日如来(胎蔵界)を表す「ア」、阿弥陀如来や千手観音を表す「キリーク」などは磨崖仏でもよく見られます。鹿児島の磨崖仏では、仏の姿を具象的に表現するよりも、種子の梵字を刻んだものの方が多いくらいでしょう。梵字は、種子——諸尊を表す記号として広く親しまれてきました。

しかし言うまでもなく、梵字は本来は梵語を表記するアルファベットのようなものであり、単体ではなく単語・文章を構成して始めて意味を持ちます。日本に伝えられた仏典はほとんど全て漢訳されていましたから梵語によって理解する必要はありませんでしたが、真言とか陀羅尼(ダラニ)といったものは梵語の文章でした。日本人にとって梵語といえば、まずは真言・陀羅尼によって接するものでした。

というのは、真言・陀羅尼は、一種の聖なる呪文であるため敢えて漢訳されなかったのです。これらは梵語の音写(漢字で読み方を表示すること)または梵字によって日本に伝来しました。その性質から正確に発音しなければ効果が薄いと考えられ、これを誦呪(じゅじゅ)し理解するための悉曇学が発達したのでした。日本における悉曇学は、音韻(発音)を中心とした語学だったと言えるでしょう。

ところがこの語学は、語学としてはいびつな発達をしました。なぜなら、日本には梵語を正確に理解する人間も、正確に発音できる人間も存在せず、もっぱら漢訳を通じて梵語を理解・発音し、しかもそれが奥義として師匠から秘密裏に伝授されていくものだったため批判を受け訂正していく機会もなかったからです。そして何よりも、梵語を実用する機会は皆無だったということが日本悉曇学の悲劇でした。

現代においても、例えば英語を中国語を通じて学習し、しかもネイティブスピーカーが存在しない状況で、英語をコミュニケーションに使う機会もなければ、そうして学んだ英語は本来の英語とはかけ離れたものになることは容易に想像がつきます。それと同様に、日本悉曇学で相承された梵語・梵字は本来のものとはかなり異なっていました。

例として金剛界大日如来の真言を挙げてみましょう。

唵 嚩日囉 駄覩 鑁(オン バザラ ダト バン)

日本では梵語はこのように、まずは漢字の音写によって認知されていました。梵字と漢字の音写対応関係は不空金剛という中国密教の大家によって確立されていましたから、中国ではこの表記で正確な発音・理解ができたのかもしれませんが、中国語の正確な発音すらままならなかった日本では、こうした韜晦な表記が梵語の真の理解を妨げていました。

中国では梵語は仏典の聖なる言葉という性格もありましたが、梵語の文献を翻訳するという実用上の意味も大きかったので、日本で起こったような逸脱や誤解はあまり起こりませんでした。

また、文字も変化していくものですから、インドでは比較的短期間で悉曇文字は使われなくなり、そこから変化したナーガリー文字が使われるようになりました。そこで中国では北宋時代にそれに対応し梵語仏典にはナーガリー文字を使用するようになりました。さらに明代にはチベットから伝来されたランツァ文字が中国の梵字の標準字形となりました。

ところが日本では梵字は翻訳のような実用上の意味がなく、仏典の神聖な文字という象徴的な意味しかなかったので、中国やインドで悉曇文字が使われなくなってもそれを依然として墨守し、伝承し続けました。本場インドはおろか中国でも役目を終えた古代文字である悉曇文字を、千年以上にもわたって同じ形で使い続け、神聖視し続けたことは良くも悪くも他国には見られない島国らしい現象です。

しかも先述のように、それは残念ながら梵字の正確な理解に基づくものではありませんでした。日本の悉曇学を批判的に検証した田久保周譽は「梵字学が儀式的相承の語学に変形してからは、次第に独断と主観的推測が累積するようになった」とし、「日本の学僧の間では、梵字悉曇の本質は十中八九までは理解されていなかった」と総括しています。

また日本では梵字を神聖なものと見なしていながら、遂に江戸時代までの学僧にはインドまで行って仏典の原典を求める人間も出ませんでした。こうして日本では、梵字は文字であるよりもむしろ神聖な記号、神秘的ヴェールに包まれた抽象的な存在となっていきました。

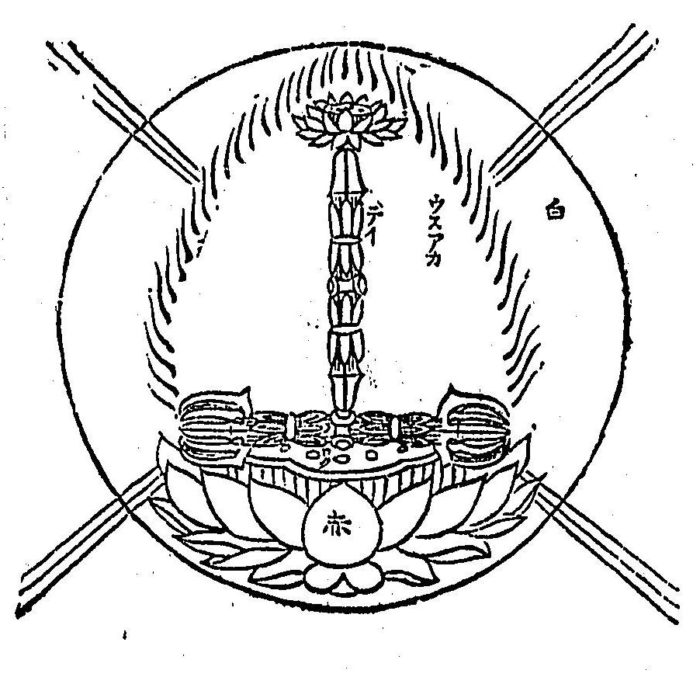

倉野磨崖仏に刻まれた「オーンク」の文字は、まさにそうした日本的梵字の在り方を示す極端な実例と言えるでしょう。この「オーンク」は世界でもここにしかない文字だ、と言われています。梵字はシラブル単位で作字されるため、非常にバリエーションが多く、複数個の子音と母音を組み合わせると理屈的には数千ほども考えられるそうです。しかし現実の単語で使われるのはその中のごく一部であり、ましてや「世界にここにしかない文字」など文字としては邪道の存在であることは明らかです。

とはいえ、日本的梵字の在り方を別の面から考えてみると、日本の仏教思想への意義も大きかったのです。それは、元来日本の思想には希薄だった抽象的な思惟をもたらしたということです。梵字(種子)で表した仏は、悟りを開いた立派な人物であるというイメージよりも、「真理」そのものを直接的に表す超越的な何かだと受け取られたことでしょう。

そもそも、精巧に作られた立派な仏像や、その仏像の深遠な思惟に耽る表情といったものは、仏教の教理を知らなくても、いや仏教徒でなくても拝みたくなるものです。少なくとも、技巧を凝らした仏像は、信仰の対象となるかどうかは別としてもそれだけで「ありがたさ」を伝えることができます。

ところが梵字はそういうものではありません。岩壁に刻まれた梵字は、仏を表す抽象的な表現であって、それを理解するためには知識が必要です。あたかも、現代の抽象美術の鑑賞に作品への知識が必要なのと同じように。過去の日本人は確かに梵字をほとんど誤解していたのですが、それゆえに理法の世界を梵字によって抽象表現するという境地をつくり出しました。早い話が、梵字は世界に先駆けた抽象美術となったのでした。

磨崖梵字は、非常に地味なものです。日本にも具象的に仏を表現した磨崖仏はたくさんありますし、東アジアには敦煌や雲崗のような大規模な磨崖寺院・磨崖仏、龍門やバーミヤンの大仏など、非常に精巧かつ大規模に建立された磨崖仏教遺物が数多くあります。それらに比べ、磨崖梵字は作りも簡単で見応えはあまりないのかもしれません。

しかしこれは、巨大な大仏などと違って、具象的な表現によって見るものを圧倒するのではなく、抽象的な表現によって見るもの自身がその内に仏や理法を感得するように仕向けられたものです。それは鑑賞に知識を要するという意味で、大仏などよりも高度な存在であるという評価も可能なのです。

【参考文献】

田久保周譽、金山正好(補筆)『梵字悉曇』

川勝政太朗『梵字講話』