清水磨崖仏「月輪大梵字」全景

清水磨崖仏「月輪大梵字」全景

清水磨崖仏群は、南九州市川辺町にあります。

清水磨崖仏「月輪大梵字」

清水磨崖仏「月輪大梵字」

清水磨崖仏群は、鎌倉時代から室町時代にかけての五輪塔や宝篋印塔、明治時代の磨崖仏によって構成され、鹿児島県の磨崖仏としては最大規模を誇り、まさに鹿児島を代表する磨崖仏群といえます。

清水磨崖仏群は202もの磨崖仏によって構成されますが、その中心は鎌倉時代に製作された「月輪大梵字」と「大五輪塔」です。ここでは「月輪大梵字」について述べます。

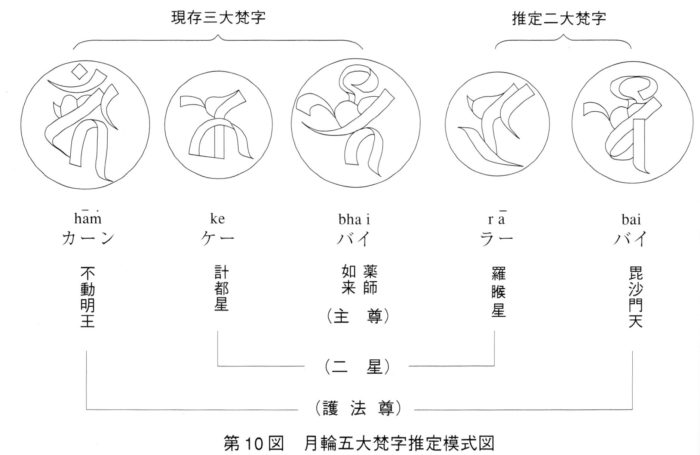

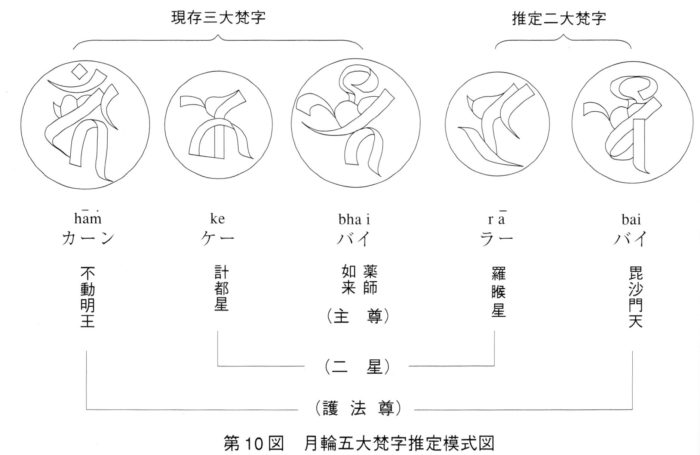

月輪大梵字は、直径2メートル近くもある3つの月輪とそこに彫られた梵字で構成されます。実は、これが一体なんのために作られたものなのか、よくわかっていません。それどころか、清水磨崖仏群の研究をライフワークとした齋藤彦松先生も、この梵字が表す仏を突き止めるのに数十年を要しています。

齋藤先生によれば、3つの梵字は左から「カーン:不動明王」「ケー:計都(けいと)」「バイ:薬師如来」を表すそうです。そのうち、同定に苦心したのが真ん中の「ケー:計都」です。「カーン」と「バイ」については日本での重要信仰梵字なので当初から分かっていたのですが、「ケー」は一般的ではない梵字のため長く不明だったのです。そもそも「計都」とは何なのでしょうか?

それを理解するためには、「宿曜道(すくようどう)」という仏教占星術・天文学について説明しなければなりません。

日本の古代律令国家には「陰陽寮」という役所が置かれていました。これは暦や天文、吉凶の占いについて担当する役所で、特に天体観測を担当していました。儒教では、天変地異で天意が示されると考えられていたため、日食や月食、星の犯(惑星の近接)がいつ起こるかは極めて政治的な意味を持っていたからです。古代において天体現象というものは、現代とは違って社会的に非常に重要なものだったのです。

そんな中、平安時代に仏教的な占星術を述べたお経『宿曜経』が空海によってもたらされます。そして『宿曜経』を基盤として、インド由来の占星術が仏教的に潤色されて「宿曜道」が成立していきます。陰陽道とは全く別の大系に基づく占星術でした。そして元来の宿曜道は暦や惑星の位置によって吉凶を占うものでしたが、それだけでは未来の特定の日の吉凶を予言することができないので、やがて惑星の運行を予測するようになりました。その惑星の運行理論はかなり正確な観測に基づいたもので、中国で撰述された『七曜攘災決』という論書に惑星の運行表が述べられています。

宿曜道では太陽と惑星を「九執(きゅうしつ)」または「九曜」といい、太陽、月、火星、水星、木星、金星、土星の7つに「羅睺(らこう)」と「計都」を加えた9つの天体を指しました。日月火水木金土は現実の惑星ですが、「計都」と「羅睺」とは何かというと、日本の仏教での伝承では、「羅睺」は日月食を起こす魔物、「計都」はその尻尾または彗星といわれ、架空の天体であると考えられてきました。しかしその運行表が妙に科学的であるため、現代の科学で計算したところ、「羅睺」は月の昇交点であり、「計都」は月の遠地点であることを矢野道雄が解明しました。

では、実際の天体ではない理論的な点をなぜ宿曜道では天体として扱ったのかというと、計算の便宜が関係しています。宿曜道でも、日食は重要な天体イベントだったのですが、太陽と月のそれぞれの軌道計算を行えばいつ日食が起こるかは予言することができます。しかし日食はそもそも太陽と月が重なる(太陽・月・地球が一直線になる)時にのみ起こるのですから、太陽の軌道(黄道)と月の軌道(白道)が重なる点を便宜的に天体と見なしてその移動を表現することで計算の手間が省けるわけです。この黄道と白道の重なる点は、円の交点なので2つあって、現代の科学ではそれぞれ昇交点と降交点と呼ばれていますが、このうち昇交点の方を昔の宿曜師は「羅睺」と呼んでいたのです。なお月食の方も、太陽・月・地球が一直線になるというのは一緒です。

一方「計都」の方の議論はややこしいので省略しますが、月の遠地点であり、これは月が地球から最も小さく見える点です。どうやら宿曜道では、月の大きさが変わることを重要視していたようです。

つまり「計都」も「羅睺」も月の運行に関して計算の便宜のために導入された天体だったわけです。しかしインド以来の天文学が中国・日本と伝来する過程でそうした大前提が忘れられ、魔物としてのみ存在が広まっていったのだと思われます。というわけで、月輪大梵字の中心である「計都星」は、元来は宿曜道の理論における遠地点ですが、当時の日本ではおそらく日月食に関係する超自然的存在であると認識されていたと考えられます。

ちなみに、陰陽道が早くから律令国家に取り入れられたのと違い、宿曜道の方は密教の一要素となって国家機関化はせず、南北朝期か遅くとも室町初期には衰微してしまいます。

そして話は清水磨崖仏に戻りますが、江戸時代にまとめられた『河邊名勝誌』には、月輪大梵字の下に銘文が残されていたと記録されており、銘文の写しとともに当時の様子が記述されています。そこには、「5つの円相梵字がある。英彦山の□□坊(判別できず)が法界衆生平等利益のために作った。弘長4年(1264)」という趣旨のことが書いています。今の月輪大梵字は3つですが、元は5つあったというのです。右側の2つは岩壁の剥落によって失われていたのでした。

では失われた右の二つにはどのような梵字が書かれていたのでしょうか。それを推測するヒントとなったのが先ほど説明した「計都」です。5つの梵字の中心は薬師如来ですから、その左側に「計都」があるならば、右側にはそれと対になる「羅睺」があったはずです。つまり、薬師如来の脇侍として「計都」と「羅睺」が表現されていたわけです。

実は、薬師如来は天体との関係が深い仏です。有名な薬師寺の薬師如来像も脇侍として日光菩薩・月光菩薩という天体が神格化された菩薩を従えています。薬師如来が「計都」と「羅睺」を脇侍にしている例は他に知りませんが、通常の日光月光菩薩ではなくあえて「計都」「羅睺」にしたことは非常に興味深いです。

右端の梵字については、左端の「カーン:不動明王」と対応する護法神であるはずだということで、こちらは「羅睺」ほど確かではありませんが「毘沙門天」が推定されています。

では、この5つの巨大な梵字は何のために作られたのでしょうか? 銘文によれば「法界衆生平等利益のため」ということなので、要するに「みんなのために作った」ということですが、これはあまりに茫漠としています。このような巨大な磨崖仏を彫ることは、足場を組むにしろ、崖上から命綱でつり下げて彫るにしろ、大変な労力がかかるものですし危険も大きいのです。相当なエネルギーをかけてこの磨崖仏を製作しているので、かなり切実な気持ちがあったに違いありません。

『清水磨崖仏群—清水磨崖仏塔梵字群の研究』より

『清水磨崖仏群—清水磨崖仏塔梵字群の研究』より

確かに、この時代は大変な時代でした。月輪大梵字が作られる前には、鎌倉には地震・暴風雨・飢饉・疫病・火災・旱魃などの災害が相次いでいます。例えば『吾妻鏡』を見てみると、毎年のように地震、大火事、暴風、大雨、洪水などの記事が見られます。特に康元2年(1257)の大地震では「神社仏閣一宇として全きことなし」と書かれたとおり甚大な被害がありました。その上、皆既月食が1259年に起こり、その後たまたま飢饉や疫病が起こったので世情の不安は掻き立てられました。こういう情勢の中、日蓮はこのままでは日本が滅びると考え『立正安国論』を著します(文応元年(1260))。

もちろんこれは鎌倉の話で、この南薩の地で災害が立て続けに起こったという記録はありません。しかし英彦山(現福岡県)の修験者が月輪大梵字を製作したとするならば、南薩地域のことではなく、全国的な危機に対応して作られた磨崖仏であることは確かだと思います。そしてここで特に考慮に入れたいのは、薬師如来の脇侍が「計都」「羅睺」になっているということで、これは日月食との関連が推測されます。磨崖仏が製作される2年前の弘長2年(1262)にも皆既月食が起こっているので、磨崖仏はもしかしたら月食後の不安に対応したものだったのかもしれません。

いずれにせよ、このような巨大な磨崖仏を製作したということは、個人の往生などではなく、もっと大きな願いがあったと考えるのが自然です。南薩の辺鄙なところにある磨崖仏ですが、大きな視野で考えていく必要がありそうです。

【参考文献】

鹿児島県川辺町教育委員会『清水磨崖仏群—清水磨崖仏塔梵字群の研究』

矢野道雄『密教占星術—宿曜道とインド占星術』

黒田俊夫『蒙古襲来(日本の歴史8)』

国立天文台 日月食等データベース

https://eco.mtk.nao.ac.jp/cgi-bin/koyomi/eclipsedb.cgi

★告知★2021年7月3日、報告会やります!

↓

鹿児島磨崖仏巡礼vol.3

日時 2021年7月3日(土)18:00〜20:00

会場 レトロフトMuseo (〒892-0821 鹿児島市名山町2-1 レトロフト千歳ビル2F)

<鹿児島市電>朝日通り電停より徒歩2分

※会場には駐車場がありません。

↓詳細はこちら

http://nansatz.wp.xdomain.jp/archives/137

要申込:定員15名 ←感染症予防のため定員を減らしています。

参加料:1000円

申込方法:↓こちらのフォームより申し込み下さい。定員に達し次第受付を終了します。 https://forms.gle/FxmVbQMqEjahFQy89